《中华人民共和国人民检察院组织法》第三条第二款规定:“各级人民检察院设立检察委员会。检察委员会实行民主集中制,在检察长的主持下,讨论决定重大案件和其他重大问题。如果检察长在重大问题上不同意多数人的决定,可以报请本级人民代表大会常务委员会决定”。根据上述法律规定:检察委员会(简称“检委会”)是各级人民检察院依法实行民主集中制,坚持集体领导的一种组织形式,它是检察机关的最高业务决策和指导机构,对案件和重大事项有最高决策权。

随着2013年《刑事诉讼法》的修订和司法改革步伐的加快,基层院检委会职能的发挥和当前的形势的契合度逐步降低,再加之一些旧的执法方式的影响,致使基层检察工作的进一步开展受阻。因此,深入推进基层检委会工作的制度化、程序化、规范化建设,提高检察业务决策的公正性、正确性和权威性,对于充分履行检察职能,维护社会公平正义具有十分重要的意义。现结合浙江省杭州市某基层人民检察院检委会实际情况,试对如何改进检委会工作进行初步的探讨。

一、检委会的工作现状

(一)检委会人员组成情况

该院现有检委会委员12人(涉及人事调整,暂时空缺1人)。从年龄结构来看:8人在40岁以上,平均年龄为44.5岁;从文化程度来看:第一学历研究生、本科、大专3人,中专3人,高中2人;现学历均为进修本科。从检委会委员分布情况来看:正、副检察长4人,政治部主任1人,检委会专职委员3名,业务科、室、局4人。

(二)检委会的议题内容

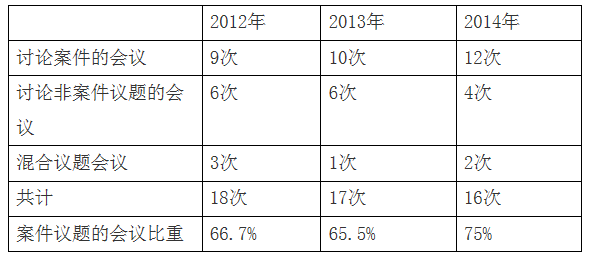

该院检委会于2012年召开18次,决议129项,其中讨论案件119件,讨论工作报告、案件质量分析等议题10项;2013年年召开17次,决议87项,其中讨论案件72件,讨论工作报告、案件质量分析、议事规则等议题15项;2014年年召开16次,决议38项,其中讨论案件31件,讨论工作报告、案件质量分析等议题7项。上述议事议案均得到了及时贯彻落实,无拖延、变更以及拒不执行决定的情况

表格1

表格2

二、检委会的工作特点

(一)积极措施

1.及时修订《检察委员会议事和工作规则》。该院在新《刑事诉讼法》实施后,重新修订了检委会的议事和工作规则进行,对议事范围、程序、要求等多方面进行了更改、完善,使检委会制度更加规范化。2014年开始运行的 “检察业务统一应用系统”把检委会工作纳入其中并作为单独的业务进行管理,使得检委会的工作在执行上做到了有程序、有落实、有监督、有成效。

2.严格落实议题范围、议事程序。该院检委会审议的议题主要是讨论案件、区人民代表大会委员会工作报告及案件质量、办案规则等检察业务建设的重大问题,符合《检察委员会议事和工作规则》规定的议提范围和事项,未将院务会、党组会上讨论的议题放在检委会上审议,也未将检委会应当审议的议题改由其他形式的会议审议决定。同时,重点抓好民主集中制的落实,严格遵循启动会议的程序:检委会审议的议题均严格按承办人提出、科室集体研究,检察长或分管检察长审核决定的程序进行,凡未按此程序提交检委会的一律不予受理。各位委员均能独立平等充分的发挥具体明确的意见、包括不同意见、反对意见。

3.设置检委会专职人员。检委会的日常工作由该院专职人员负责,为检委会提供优质高效的服务奠定了基础。该专职人员将会提前三天将议题、会议时间、地点通知全体委员,并将书面材料发给检委会委员。会议召开后,该人员会对案件实行一案一记录,并将会议讨论和决定的每一事项送请参见检委会的委员审阅。会议结束后,该人员会将讨论决定书面抄送有关科室具体承办,并定期将执行情况向检委会报告。

4.完善议题材料的归档。即对部门提交检委会讨论决定的每一个议案,都要进行收集整理,并按照各材料形成的时间顺序装订成册,送院档案室归档存查,保证检委会工作情况有据可查。

5.回访检委会决定执行情况。即对承办部门在是否规定时间内执行检委会决定或办理有关法律手续的,该院都定时回访,以确保检委会作出的决定决议得到迅速的执行。

6.实行列席制度。该院为了促进检察官理论调研能力的提高,增强理论学术氛围,成立检察理论小组。如检委会讨论的议题为讨论案件,该小组将会派4名成员列席。

(二)存在的问题

1.重议案,轻议事

该院办案任务重,检委会对案件的讨论较多,每年会议总次数的65%以上均在讨论案件,存在“重议案,轻议事”的现象。该院个别部门由于平时提交检委会讨论的大多是案件或适用法律请示,而对规章制度或会签文件提交较少或不提交,这导致部分检察人员对检委会的职责认识发生了偏差,难免会造成其工作职能错位。

2.检委会专业化程度较低

首先,由于最高人民检察院制定的《人民检察院检察委员会组织条件》没有规定具体的操作的规则,可操作性不强,对检委会委员的任职缺乏相应的规定,一般来说是由行政职务或级别最高的人担任,行政色彩浓重。该院的检委会成员基本上都是“专家型”委员,即有检察业务部门的工作经验或现仍在重要业务部门任职。其次,检委会委员学习制度未能有效实施。检委会委员主要以自主学习为主,对集体学习重视不够,长期不组织集体学习,学习什么没有计划,怎么学没有安排,想起来就学、忙起来就忘,随意性较大;最后,该院由于受编制、人员等因素限制,没有独立的检委会办事机构,现有的专职人员隶属于案件管理中心,并且只负责议题的事务性工作,致使部分工作无法及时有效的完成。

3.检委会决议公开程度较低

目前,该院只公开检委会的的决议结果,对于决议的过程和案件的处理的说理部分是不公开的,致使一些议案没有全面地听取群众的意见、建议,一些案件当事人对处理结果不信服。

4.汇报形式单一

案件或议题的汇报人均是以书面形式进行汇报,部分议题只有数字的堆积,部分案件的物证、书证无法展示,未能使委员们全面地了解汇报内容,导致议事的进程缓慢。

5.责任不明确,部分案件变成集体决策、集体无责任。

由于检委会委员责任追究机制不是很健全,导致有权力未必需要承担责任。因此检委会委员在讨论案件和研究重大问题、案件质量上,规范执法上,都可能存在例行公事、人云亦云等从众心态或责任淡化等问题,缺乏一套能将案件质量制于监督之下的科学的具有较强可操作性的机制。

三、优化检委会职能,提升司法质效

(一)议案议事并重

根据检察工作的实际,检委会议题的重点除了研究重大疑难案件外,还应当包括研究本院业务中带有根本性和全局性的问题、审批各类检察业务工作制度和规定,总结有指导意义的执法办案经验等等。为了将上述的议事内容落在实处,必须要按照《检察委员会议事和工作规则》规定的议题范围进行工作,并注意划清委员会和党组会、院务会的议题。

(二)发挥专职委员作用,促进检委会专业化

由于基层院内部并不设置专门的检察委员会办事机构,那么检委会的专职委员是检委会专业化有力推手。首先,检委会专职委员必须是具有较高法学理论和丰富司法实践的人员,使得检察人才更加“专业化”,并设置和检察长一样的任期,促进检委会新鲜血液的注入;其次,检委会专职委员应切实抓好议案的会前审查工作,将议题报分管检查组前,先进行查阅案卷、签署专门的审查意见,必要时可根据审查议题中发现的问题及时和承办人、起草人交换意见,后再报分管检察长决定是否提请检委会审议,具体审议时,由专委首先发表实体审查意见,为检委会依法、科学决策提供准确的适用法律政策意见,确保议事质量,并在会后负责议题的督办、落实。最后,检委会专职委员要做好“传帮带”,充实高学历、有实践经验和工作激情的专门人才为检委会工作树立检委会的法律专业知识权威,推动检委会制度的完善。

(三)提高公开程度,完善列席制度

首先,选择检委会讨论的典型案例,特别是涉及罪与非罪、此罪与彼罪的疑难复杂案件及新罪名的案件和涉及证据证据运用方法等争议较大的案件,加以评析总结,发至业务部门,供办理类似案件中参考;增加案件当事人依照法律可以取得的文书上说理部分,强化释法说理和答疑解惑,借此疏导和化解社会矛盾,使当事人不仅感受到法律的尊严和权威,也能感受到检察队伍的人文关怀。其次,在讨论职务犯罪案件时,应当邀请自侦部门的案件承办人列席检委会,必要时还可邀请人民监督员列席检委会;在讨论其他重大疑难案件时,应当邀请批捕部门的承办人列席,亦可视情况邀请侦查机关的主要负责人列席检委会;列席的理论调研人员亦有权阐述自己的观点,以便检委会可以直接、客观地了解案件,从而做出公正的决定。

(四)引进科技器材,提高工作的质效

首先,多媒体设备可以使案件的全貌直观的展现在屏幕上,增强委员们的感官认识;同步录音录像设备可以将每次检委会的过程真实、客观地记录下来,确保检察档案储存更加全面。由此,引进科技器材可以促使委员们更加深入的了解案情,研究法律依据,提高检委会的工作效率和质量;其次,可以利用现有案件系统的网络共享功能,建立检委会讨论案件电子档案,使检委会案件有了“电子身份”,全院干警可以同享办案经验;最后,可以通过现有的案件系统对案件类进行实时、全程、动态的监督,确保决议及时准确执行。

(五)完善检委会委员监督管理机制

首先,探索建立委员定期述职制度,即检委会委员定期都要向全院干警述职,并进行民主测评;其次,有效实施检委会委员学习制度。制定检委会集体学习年度计划,学习的方式可以是专家辅导、专题研讨,学习的内容要结合形势特点工作重点、办案难点,加强政策、业务和检察工作相关知识的学习,要将新新颁布的法律、最新司法解释以及法学理论前沿问题等纳入学习内容,加强对重大检察业务问题和重大案件的讨论和研究,确保每次学习有主题、有发言、有讨论。

“要努力人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。”实现这个目标的关键是解决影响司法公正和制约司法能力的问题,而检委会成员应当首当其冲,担起这个重任,提高运用法治思维和法治方式的能力,通过推进决议讨论民主化、决议内容公开化、决议说理深度化,提高案件质量水平,坚持司法为民,改进司法作风,维护社会公平正义。